病態水準とは──「心のまとまり方」を理解する視点

心理臨床の現場では,心の症状や苦しみについて,単に「軽い/重い」とか,「診断名」で判断するだけでは,十分に理解することはできません。大切なのは,その人の心がどのように働き,自己や他者との関係をどの程度安定して保てているかを見極めることです。

このとき役立つのが,「病態水準」という心理学的な理解のしかたです。病態水準は,心のまとまり方や自己・他者の体験のしかたに注目し,臨床家がどのように関わるべきかを考える手がかりを与えてくれます。この記事では,心理学的な視点で病態水準を理解し,三つの水準の違いを整理して紹介します。

病態水準という捉え方

心理臨床の現場では,クライエントの苦しみを理解するときに,単に「診断名」や「症状の有無」だけで捉えるのではなく,その人の心の構造やまとまり方を見立てることが重視されます。

このとき手がかりとなるのが,「病態水準(level of pathology)」という考え方です。

「病態水準」という言葉は,精神医学的な病名の軽い/重いを表すものではありません。心の働き方,すなわち

「自分自身をどのように体験しているか」

「他者とどのような関係を結んでいるか」

「感情をどのように調整しているか」

など,心理学的な機能に焦点を当てます。

たとえば,同じ「不安」を抱えていても,それをどう理解し,どう対処しようとするかは人によって異なります。その違いには,心の構造のまとまり具合が深く関係しているのです。

カーンバーグによる三つの水準

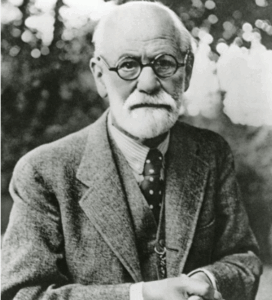

この「三つの水準」の考え方は,精神分析家オットー・カーンバーグ(Otto F. Kernberg, 1967)によって提唱されました。

彼は人格のまとまり具合を「神経症水準」「境界水準」「精神病水準」として整理し,それぞれに特徴的な心の働きを描き出しました。

カーンバーグは,人格の組織化を見立てる際に,次の三つの観点を重視しています。

- アイデンティティ統合の程度(自己像や他者像の一貫性)

- 防衛機制の特徴(成熟的か原始的か)

- 現実検討力の保持(現実と空想を区別する力)

これらの要素をもとに,彼は次の三つの水準を提示しました。

①神経症水準(neurotic level)

自己と他者の境界が明確で,現実検討力が保たれています。

内面には葛藤があり,感情を抑えたり,理想と現実の間で苦しんだりしますが,自分自身を一貫した存在として体験できるのが特徴です。

たとえば,「完璧でなければならない」と自分を責める人が,それを意識的に自覚しながら悩んでいる場合などがあてはまります。

代表的な疾患

・不安症(不安神経症,パニック障害など)

・強迫性障害

・心因性抑うつ(神経症性うつ病)

・適応障害

②境界例水準(borderline level)

現実検討力は保たれているものの,自己や他者のイメージが安定せず,両極的に揺れ動きやすい水準です。

「良い/悪い」「好き/嫌い」が急に入れ替わるような極端な感情体験が生じやすく,対人関係にもその揺れが反映されます。

カーンバーグは,この水準の特徴として,分裂(splitting)や過剰な投影同一化(excessive projective identification)という原始的防衛機制を重視しました。

感情の強さと同時に,関係の不安定さ,自己像の不安定さが見られます。

代表的な疾患

・パーソナリティ障害(PD)

・感情調整困難(情動の不安定さ)

③精神病水準(psychotic level)

現実検討力が不十分で,自己と他者の区別があいまいになる水準です。

内的・外的現実が混ざり合い,投影や妄想的な体験が生じることがあります。

自己像も断片的になり,安定した一貫性を保つことが難しくなります。

代表的な疾患

・統合失調症スペクトラム障害

・妄想性障害

・重度の躁うつ病(精神病性特徴を伴う場合)

水準は「ラベル」ではなく,理解のための枠組み

これらの三つの水準は,「どの箱に分類するか」を決めるためのものではなく,その人の心がどのように働いているかを理解する枠組みとして用いられます。

多くの人は,一つの水準に完全に固定されているわけではなく,状況やストレスの程度によって揺れ動くこともあります。

また,同じ「境界水準」でも,安定性や洞察力の程度には個人差があります。

心理学的には,この「水準」を見立てることによって,

・どのような支え方が有効か

・どの程度の自我機能を前提に関わるべきか

・どんな介入が過負荷になりうるか

といった臨床的判断の手がかりを得ることができます。

まとめ──「どんな苦しみか」ではなく「どんな心のあり方か」

- 「病態水準」は,診断名ではなく心の働きのまとまり方を示す心理学的な枠組み

- 病態水準という概念は,単に「軽い・重い」という区分ではなく,心のまとまり方,自己と他者の関係のもち方を理解するための心理学的視点

- カーンバーグは「神経症水準」「境界水準」「精神病水準」という三つの水準を提唱

- 心を理解するときに,病態水準を理解することで,「この人はどのように自分と他者を体験しているのか」という問いを立てながら,その人に合った支援の深さ・関わり方を見立てることができる

参考文献

Kernberg, O. F. (1967). Borderline Personality Organization. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15(3), 641–685.