ヒステリー・強迫・回避…あなたの性格に潜む神経症構造

私たちは時に,「なぜ私はいつもこう感じてしまうのだろう」「あの人との関係で,どうしてこんなに疲れるのだろう」と思うことがあります。心の奥では,表面的な行動や症状だけでは説明できない何かが動いているのかもしれません。

精神分析では,無意識に潜む葛藤や防衛のしかた,他者との関わり方といった心の構造に注目することで,症状の背景にある心の在り方を丁寧に理解しようとします。

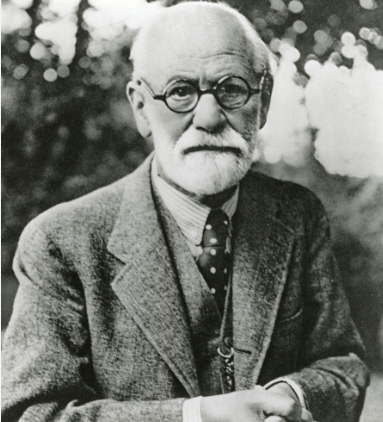

今回は,フロイトが提唱した神経症構造の考え方をもとに,各タイプのイメージや無意識に潜む葛藤・防衛のしかた,症状の現れ方,そして人との関わり方について整理しながら,日常の自分や周囲の行動を理解する手がかりとして紹介していきます。

1.「心の構造」から理解する心の在り方

精神分析の創始者フロイトは19世紀末から20世紀初頭にかけて,ヒステリー患者の症例研究からスタートし,神経症患者の臨床を通して,症状(身体症状や発作など)に無意識の葛藤が関わっていることを明らかにしました。その後,症状の異なる患者を比較する中で,単なる表面的な症状では説明できない心のパターンが存在することに気づきました。

フロイト自身は「構造」という言葉を体系的には用いませんでしたが,後続の研究者たちは,神経症の患者の心のあり方を,無意識の葛藤のパターン,防衛の仕方,対象との関係の取り方といった視点から理解しようとしました。

2.神経症構造の各タイプのイメージと特徴

ここではフロイト,その後の研究者たちが着目した典型的な神経症構造について見てみましょう。

👀🗂️ ヒステリー神経症構造

- タイプのイメージ:感情表現が豊かで,周囲の反応をよく気にする人

- 日常の例:大事な発表前に緊張して体が動かなくなる,恋愛関係で相手の気持ちの裏を読みすぎる,ドラマチックに感情を表現する

- 無意識の葛藤:性的・愛情的欲望や対人葛藤

- 防衛の特徴:投影・転換・同一化・演技性

- 症状の出方:麻痺・失声・発作,解離,感情の過剰表出

- 対人関係:他者に反応を引き出すことで葛藤顕在化

👀🗂️ 強迫神経症構造

- タイプのイメージ:几帳面で計画的,ルールや決まりを守ろうとする人

- 日常の例:机や部屋をいつも整理する,仕事の順序にこだわる,忘れ物や失敗がないよう確認する

- 無意識の葛藤:攻撃性や衝動に関する葛藤,罪悪感・不安が中心

- 防衛の特徴:抑圧・知的化・合理化・儀式化

- 症状の出方:強迫観念・強迫行為,内面的苦悩

- 対人関係:他者との距離を保ちつつ,内的規律で管理

👀🗂️ 回避型神経症構造

- タイプのイメージ:人付き合いに慎重で,批判や拒絶を避ける

- 日常の例:初対面の人と会うのが苦手,集団では目立たないよう行動,自分の意見を控える

- 無意識の葛藤:対人関係上の脅威や拒否感に関する葛藤

- 防衛の特徴:回避・退行・抑制・自己卑下

- 症状の出方:不安から心理的距離をとる,社会的回避,萎縮

- 対人関係:他者に警戒的・回避的,距離を優先

👀🗂️ 心気神経症構造

- タイプのイメージ:自分の健康や身体の変化に敏感で,不安になりやすい

- 日常の例:少しの体調変化でも病院へ行く,ネットで健康情報を調べすぎる

- 無意識の葛藤:健康・身体への不安を通じて葛藤を処理

- 防衛の特徴:自己観察・確認行動,身体症状化

- 症状の出方:身体症状への過敏,病気への恐怖,過度の健康管理

- 対人関係:他者に身体や健康状態を通じて関心を引く場合あり

👀🗂️ 被害妄想型神経症構造

- タイプのイメージ:人や周囲の意図を疑いやすく,防衛的

- 日常の例:同僚の何気ない一言を深読み,SNSで批判されるのではと心配

- 無意識の葛藤:他者からの攻撃・迫害に関する葛藤

- 防衛の特徴:投影・理想化・脱価値化・猜疑的解釈

- 症状の出方:疑念・被害的解釈,警戒・防衛的行動

- 対人関係:他者を脅威とみなし,距離を置く・疑念を抱く

👀🗂️ 不安神経症構造

- タイプのイメージ:漠然とした不安を抱えやすく,安心感を得るために確認を繰り返す

- 日常の例:明日の予定を何度も確認,ささいなトラブルを想像して心配

- 無意識の葛藤:全般的な不安や緊張が中心

- 防衛の特徴:抑圧・回避・緊張緩和行動

- 症状の出方:内面的緊張・不安感,回避的行動,症状は目立ちにくい

- 対人関係:特定対象より自己内処理中心,対人関係はあまり関与せず

3.フロイト以降の神経症構造についての研究

1. フロイト(1856–1939)

- 👀症状の表れ方と防衛機制の違いに注目

- 📝整理の仕方:

- ヒステリー:無意識の性的・愛情的欲望の抑圧が身体症状として現れる。象徴化・転換を特徴とする。

- 強迫神経症:衝動や攻撃性の抑圧により、不安や罪悪感が強く,償い・抑制行動として現れる。

- 💡症状や防衛機制の違いに注目。構造という概念までは体系化されていないが,神経症の「型」として比較。

2. メラニー・クライン(1882–1960)

- 👀対象関係論的視点で,無意識の葛藤の源泉を乳幼児期の対象体験に関連付けて分析

- 📝整理の仕方:

- ヒステリー構造:他者(母)との関係における葛藤や欲望の象徴化が症状に反映。

- 強迫構造:攻撃性や罪悪感に関する内的葛藤が強迫行動として現れる。

- 💡構造的な差異を「対人関係のパターン」として理解。

3. ドナルド・ウィニコット(1896–1971)

- 👀発達段階や「真の自己・偽の自己」の観点から症状理解👀

- 📝整理の仕方:

- ヒステリー構造:欲望を外界との関係で表現する傾向。演技的・象徴的表現が顕著。

- 強迫構造:内的規則や自我統制が強く,自己に対する償い・責任感が中心。

- 💡構造を症状だけでなく,日常生活や自己感覚のパターンとして捉える。

4. ジャック・ラカン(1901–1981)

- 👀言語・象徴界の観点から神経症構造を体系化👀

- 📝整理の仕方:

- ヒステリー構造:欲望の問いかけを他者に向ける構造。象徴的欠如と関連。

- 強迫構造:自己に対する不安や罪責の構造が中心。反復的な象徴行為が特徴。

- 💡構造を言語・象徴界の中で理解。現象としての症状よりも,欲望と禁止の関係性に注目

4.最後に

心の在り方は,単なる行動や症状だけではわかりません。無意識の葛藤や防衛,他者との関わり方を通して,はじめて心の構造が見えてきます。ヒステリー・強迫・回避など,私たちに現れるさまざまな神経症構造の特徴を知ることで,自分や周囲の行動や感情の背景を理解する手がかりになります。まずは日常の自分の行動や感情のパターンに少し目を向けてみましょう。それが,心を整理し,より生きやすくなる第一歩です。

関連記事:性格神経症とは|心の葛藤が性格に現れる生きづらさの理由

フロイト神経症構造に関する代表的著作

📝「ヒステリー研究」1895年…ヒステリー患者の症例分析を通して,無意識の葛藤が身体症状として現れることを示す

📝「神経症の理論」 1909年…神経症の型(ヒステリー・強迫神経症など)の違いを,欲望・葛藤・防衛の観点から解説

📝「精神分析入門」 1916–1917年…無意識の葛藤と神経症の症状の関係を体系的に解説

📝「夢判断」1900年…夢の分析を通じて無意識の働きや神経症の理解に寄与